会計ソフト選びで迷う個人事業主と中小企業

確定申告や経理作業を効率化するために、多くの事業者がクラウド会計ソフトを利用しています。その中でも「弥生会計オンライン」は、長年の実績を持つ弥生シリーズのクラウド版として注目を集めています。

しかし、導入を検討する際に気になるのは「実際の評判」。公式サイトの説明だけではわからない、ユーザーが感じているメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。

評判を調べるべき理由

会計ソフトは事業の必須インフラ

会計ソフトは単なる業務効率化ツールではなく、税務申告の正確性や法令遵守に直結するインフラです。選択を誤ると、経理負担が増えたり、サポートが不足して困ることもあります。

評判が分かれる理由

弥生会計オンラインは、歴史のある「弥生シリーズ」の信頼感がある一方で、クラウド型ならではの使い勝手や料金体系に関しては、賛否両論の声があります。

そのため、実際に利用したユーザーの体験談を整理し、自分に合うかどうかを見極める必要があります。

弥生会計オンラインの評判を一言で言うと

結論から言えば、「コストを抑えつつ、基本機能を安定して使いたい人に向いている」 という評価が多いです。

- 良い評判

- 初年度無料で導入しやすい

- 必要な機能がシンプルにまとまっている

- 電話サポートが手厚く、初心者でも安心

- 悪い評判

- スマホアプリの機能は限定的

- 自動仕訳の精度は他ソフト(freeeやマネーフォワード)に劣る

- デザインやUIが少し古く感じる

つまり、簿記にある程度慣れていて、コストを抑えて運用したい人には高評価ですが、効率化やデザイン性を重視する人には物足りない部分もあるというのが実態です。

弥生会計オンラインの料金体系が評価される理由と不満点

コスト面での強み

- 初年度無料キャンペーン

個人事業主や中小企業にとって導入コストがゼロで始められる点は大きな魅力です。 - 2年目以降も低価格

セルフプランで年額8,800円〜、ベーシックプランで年額13,200円〜と、他のクラウド会計ソフトと比較しても低コストです。

不満点として挙げられる声

- 初年度無料に惹かれて始めたが、翌年の請求額を見て驚いたという声も。

- 機能制限があるため、ベーシックプランにしないと十分に使えないと感じるユーザーもいます。

👉 評判の分かれ目は「料金の安さを重視するか」「機能やサポートを求めるか」によって変わります。

機能面での評価と課題

評価されるポイント

- 簿記知識があればスムーズ

弥生会計オンラインは従来型ソフトの流れを引き継ぎ、簿記用語ベースで作られています。会計の基礎知識があるユーザーには使いやすい設計です。 - 青色申告に対応

青色申告特別控除65万円に必要な複式簿記対応の帳簿や決算書を自動作成可能。 - 電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

最新の法令に準拠しており、安心して利用できます。

課題として挙げられる声

- 自動仕訳の精度がいまひとつ

他ソフトに比べるとルール学習の精度が弱く、手修正が必要になるケースが多い。 - スマホアプリの機能が限定的

領収書の取り込みや簡易入力は可能ですが、PC版に比べると機能が限られています。 - UI(操作画面)の古さ

デザインがシンプルすぎて、直感的に操作できるfreeeやマネーフォワードと比較すると見劣りするとの声もあります。

サポート体制に対する評価

高評価ポイント

- 電話サポートが充実

他のクラウド会計ソフトはチャット中心のサポートが多い中、弥生は電話でのサポートが手厚いと評判です。特に初心者やシニア層に安心感があります。 - マニュアルやヘルプページが豊富

FAQや操作マニュアルが体系的に整備されており、自己解決できるケースも多い。

不満点

- セルフプランはサポートが限定的

コスト重視でセルフプランを契約すると、必要なときに電話相談ができず不便に感じる声もあります。 - レスポンスの遅さ

繁忙期には問い合わせが殺到し、対応に時間がかかることも。

評判が分かれる背景を整理すると

- 料金面 → 初年度無料&低価格で満足する人がいる一方、2年目以降の費用や機能制限に不満を感じる人も。

- 機能面 → 簿記経験者には便利だが、初心者には操作が難しく感じられる。

- サポート面 → 電話対応は高評価だが、安いプランでは十分に利用できない。

👉 つまり、弥生会計オンラインの評判は「利用者のスキルやニーズ」によって大きく変わるのです。

実際のユーザーの声から見る評判

良い口コミ

- 導入コストが安い

「初年度無料で試せたのがありがたかった。自分に合うか確認してから継続できるのは安心。」 - 電話サポートが助かる

「仕訳方法が分からなかったが、電話で丁寧に教えてもらえた。初心者にはとても心強い。」 - 税理士に好評

「税理士が弥生に慣れていて、データ共有もスムーズ。スムーズに申告業務を依頼できる。」

悪い口コミ

- 自動化に弱さを感じる

「銀行連携で取り込んだ仕訳の科目がよく間違う。修正が面倒。」 - デザインが古い

「画面が堅苦しく、初心者にとっては分かりづらい。」 - スマホアプリが不十分

「領収書の取り込みはできるが、詳細な仕訳は結局パソコンでやらないとダメ。」

ケーススタディ:事業規模別の利用イメージ

ケース1:副業ライター(年収100万円)

- 利用プラン:セルフプラン

- メリット:初年度無料で出費ゼロ、確定申告に必要な帳簿は自動作成できる

- デメリット:サポートが限定的で、不明点は自力で調べる必要あり

👉 低コスト重視なら満足度が高いが、サポートを求める場合は不向き。

ケース2:個人事業主デザイナー(年商500万円)

- 利用プラン:ベーシックプラン

- メリット:電話サポートを活用しながら経理処理が可能、青色申告にも対応

- デメリット:仕訳数が多くなると自動化の弱さが気になる

👉 経理の経験が浅く、サポートを必要とする層にはおすすめ。

ケース3:小規模法人(年商3000万円、従業員3名)

- 利用プラン:ベーシックまたはデスクトップ版と併用

- メリット:コストを抑えつつ決算処理が可能、税理士との連携がスムーズ

- デメリット:請求書管理や経費精算は別ソフトが必要

👉 会計部分だけで済ませたい法人には有効だが、総合管理には物足りない。

他ソフトとの比較で見える特徴

freee会計との違い

- freeeは直感的なUIと自動仕訳が強みだが、月額料金はやや高い。

- 弥生は安さと電話サポートが強みだが、操作性はやや硬派。

マネーフォワードクラウド会計との違い

- マネーフォワードは銀行連携の幅広さやレポート分析に強み。

- 弥生はシンプルな機能と低コストで安定感がある。

👉 「効率化・デザイン性」を求めるならfreeeやマネーフォワード、「低コスト・安心感」を求めるなら弥生という住み分けになります。

弥生会計オンラインを導入するためのステップ

ステップ1:事業規模とニーズを整理する

- 副業か本業か

- 年商規模はどの程度か

- サポートが必要か、自分で調べて解決できるか

👉 これを明確にすると、自分に合ったプランが見えてきます。

ステップ2:プランを選ぶ

- セルフプラン

→ コスト重視、副業や仕訳数の少ない人向け。 - ベーシックプラン

→ 電話サポートを利用したい初心者やフリーランスに最適。 - デスクトップ版との併用

→ 法人や取引量の多い事業者はクラウド+デスクトップの併用も選択肢。

ステップ3:無料体験・初年度無料を活用する

弥生会計オンラインは初年度無料キャンペーンを実施している場合が多いため、まずはコストゼロで試すのがベストです。

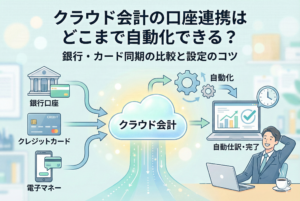

ステップ4:銀行口座やカードを連携する

- 日常の入出金を自動で取り込む

- 自動仕訳を体験して作業時間を比較する

👉 ここで「効率化の度合い」が実感できます。

ステップ5:確定申告までシミュレーションする

- 青色申告決算書や確定申告書の自動作成を試す

- 税理士との連携方法を確認しておく

👉 導入後に慌てないためにも、申告までの流れを一度通してみましょう。

導入を検討している方へのアドバイス

- コスト優先の副業ユーザー → セルフプラン

- 初心者で不安がある人 → ベーシックプラン

- 法人や長期利用を見据える人 → デスクトップ版や他ソフトとの比較も視野に

弥生会計オンラインの評判から見えること

- 良い評判:低コスト、初年度無料、電話サポートの手厚さ

- 悪い評判:自動仕訳の精度、アプリ機能の制限、UIの古さ

つまり、弥生会計オンラインは 「コストを抑えつつ安定して使いたい人」 に向いており、「効率化やモバイル操作を重視する人」 には他ソフトの方が合う可能性があります。

最終的には、自分の事業規模・経理スキル・サポートの必要度を基準に選ぶことが、後悔しない会計ソフト選びにつながります。