会計ソフトに求められる「使いやすさ」

個人事業主や中小企業の経営者にとって、経理や確定申告は避けて通れない業務です。しかし、簿記や会計の専門知識がない場合、「どのソフトを選べばよいのか」「本当に自分でも使えるのか」と不安に感じる人も少なくありません。

その中で、長年の実績を持つ「弥生会計シリーズ」のクラウド版として提供されているのが 弥生会計オンライン です。デスクトップ版の信頼感を引き継ぎつつ、クラウドならではの便利さを兼ね備えていますが、実際の操作性はどうなのでしょうか。

初心者にとっての操作性の重要性

簿記知識が前提のソフトでは続かない

多くの会計ソフトは簿記の基礎知識を前提として設計されており、「借方」「貸方」「勘定科目」といった専門用語に戸惑う人が多いのが現実です。操作が難しいと、途中で挫折し、結局は会計事務所に丸投げすることになりかねません。

法制度対応と操作のバランス

インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が必須となった今、法的に適切な帳簿を作ることは欠かせません。しかし、「制度対応がしっかりしていても操作が難しい」ソフトは、初心者にとって使いこなせないリスクがあります。

弥生会計オンラインは「シンプルだがやや簿記知識が必要」

実際に利用者の声や操作画面をレビューした結論は以下の通りです。

- 良い点

- 画面デザインがシンプルで、主要機能に迷わずアクセスできる

- 青色申告決算書や確定申告書の作成までスムーズに対応

- 電話サポートがあり、分からない部分を相談できる

- 注意点

- 自動仕訳機能はあるが、freeeやマネーフォワードと比べると補助的な位置づけ

- 勘定科目の選択や仕訳修正では、ある程度の簿記知識が必要

- スマホアプリは限定的で、PC操作がメイン

👉 まとめると、初心者でもサポートを利用しながらなら十分に使えるが、「完全に簿記知識ゼロでも直感的に操作できる」タイプではないというのが実態です。

弥生会計オンラインの操作画面の特徴

シンプルで直感的なメニュー構成

弥生会計オンラインの画面は、余計な要素を排したシンプルな設計になっています。

- メニューは「取引」「レポート」「確定申告」など大きなカテゴリで整理

- 初心者でも目的の機能にたどり着きやすい

- デスクトップ版の伝統を引き継ぎつつ、クラウド向けに最適化

👉 他の会計ソフトのように情報量が多すぎて迷うことが少なく、落ち着いて操作できる印象です。

入力方法は簿記ベース

弥生会計オンラインの入力は、簿記の仕訳に沿った形式が基本です。

- 取引入力画面では「借方」「貸方」「勘定科目」を選択

- 仕訳帳形式で表示されるため、簿記経験者には馴染みやすい

- 初心者向けに「かんたん取引入力」も用意

👉 簿記に慣れていない人は最初に戸惑う可能性がありますが、慣れると「正しい仕訳を意識できる」メリットがあります。

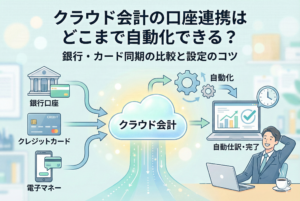

自動仕訳機能の精度と限界

- 銀行口座やクレジットカード連携:自動で仕訳候補を作成

- AI学習型ではないため、freeeやマネーフォワードほど精度は高くない

- 仕訳候補を確認・修正する作業は必須

👉 自動化はサポート的な役割にとどまり、「完全に自動で経理を終わらせたい」人にはやや物足りません。

スマホアプリの操作性

- レシート撮影や簡単な取引登録は可能

- 詳細な仕訳や申告作業はPCで行う必要あり

- 移動中や外出先での経理は最低限にとどまる

👉 「メインはPC、スマホは補助」 という位置づけです。スマホ完結型を求める人には不便ですが、落ち着いてPCで作業するスタイルの人には十分です。

他ソフトとの比較で見る操作性

| ソフト | 操作のしやすさ | 自動仕訳の精度 | スマホアプリ | 簿記知識の必要度 |

|---|---|---|---|---|

| freee | 質問形式で直感的 | 高精度(AI学習) | 高機能(申告対応) | ほぼ不要 |

| マネーフォワード | 簿記知識前提 | 高精度 | 高機能 | やや必要 |

| 弥生会計オンライン | シンプル | 標準的 | 限定的 | ある程度必要 |

👉 弥生会計オンラインは「初心者でも利用可能だが簿記を学ぶ姿勢が必要」という中間的な立ち位置にあります。

サポート体制が操作性を補う

弥生会計オンラインの大きな強みはサポートです。

- 電話・メール・チャットサポートが利用可能

- 操作に迷ったときにすぐ相談できる

- マニュアルや動画チュートリアルも充実

👉 freeeやマネーフォワードが「直感的操作でサポート依存を減らす」方針なのに対し、弥生は「多少複雑でもサポートで補う」というスタンスです。

初心者ユーザーの体験談

事例1:副業ライター(年収100万円未満)

- 利用状況:仕訳数は月に10件程度、確定申告が必要

- 使ってみた感想:

- かんたん取引入力を使えば、簿記に不慣れでも入力は可能

- サポートに電話して相談できたのが安心感につながった

- ただし、消費税申告に対応していないプランでは限界を感じた

👉 小規模副業レベルでは十分に対応可能だが、消費税申告が必要になるとプラン変更が必要。

事例2:フリーランスデザイナー(年商500万円)

- 利用状況:取引は毎月50件程度、青色申告65万円控除を利用

- 使ってみた感想:

- 銀行口座とカードを連携したが、自動仕訳は完璧ではなく修正が必要

- PCでの操作が前提だが、画面構成はわかりやすい

- 簿記知識が少しあればスムーズに使いこなせる

👉 「自動化で完全に丸投げ」は難しいが、サポートと慣れで十分対応可能。

事例3:小規模法人(年商3000万円)

- 利用状況:複数の従業員がデータ入力、顧問税理士とデータ共有

- 使ってみた感想:

- 弥生は税理士との相性がよく、データ共有がスムーズ

- ただし、複数人利用や部門管理の機能は制限があり、法人利用には不便な点も

- サポートが充実しているので、担当者交代があっても運用継続しやすい

👉 法人利用ならクラウド版単体では物足りない場合もあるが、税理士との併用で十分に運用可能。

操作性に関するよくある評価

高評価ポイント

- 画面がシンプルで迷いにくい

- サポート体制が安心できる

- 簿記の基本を学びながら正しい仕訳を意識できる

不満点

- 完全な自動仕訳は期待できない

- 簿記知識ゼロでは操作が難しい

- スマホアプリは機能が限定的

他ソフトとの実務的な使い分け

- 完全初心者で簿記を学ぶ気がない → freee会計が合う

- 簿記知識が多少あり、低コストで安定運用したい → 弥生会計オンラインが合う

- 法人規模でバックオフィス全体を効率化したい → マネーフォワードクラウド会計が合う

弥生会計オンラインを導入するステップ

ステップ1:事業規模と利用目的を整理する

- 仕訳件数が少なく、確定申告が目的 → セルフプランで十分

- 消費税申告や詳細レポートも必要 → ベーシックプラン以上

- 税理士と併用する予定 → 税理士との連携可否を確認

👉 まずは「自分に必要な機能は何か」を明確にしましょう。

ステップ2:無料体験を利用する

弥生会計オンラインは初年度無料キャンペーンを実施していることが多く、気軽に試せます。

- 実際に仕訳を登録してみる

- 自動仕訳やレポート機能を確認する

- スマホアプリも同時に試す

👉 操作感を体験し、直感的に使いやすいかを確認しましょう。

ステップ3:サポートを活用する

初心者は特に「分からない部分をそのままにしない」ことが大切です。

- 電話・メール・チャットで相談可能

- マニュアルや動画チュートリアルを参考にする

- 税理士や会計事務所のサポートと組み合わせる

👉 サポートを積極的に利用することで、操作に自信がつき、挫折を防げます。

ステップ4:日常の経理習慣を作る

クラウド会計ソフトは、日々入力してこそ効果を発揮します。

- レシートは撮影して即登録

- 銀行やカードを連携して仕訳を自動化

- 週1回は仕訳候補を確認・承認

👉 習慣化することで、年末に慌てることがなくなります。

弥生会計オンラインが向いている人

- 簿記の基礎を学びながら正しく帳簿をつけたい人

- サポート体制を重視したい人

- コストを抑えて確定申告や青色申告をしたい人

- 税理士と併用して運用する予定がある人

弥生会計オンラインが不向きな人

- 簿記を学ぶつもりがなく、直感的に全て自動で処理したい人

- スマホアプリ中心で経理を完結させたい人

- バックオフィス全体を一元化したい法人

初心者でも安心できるが簿記知識の有無がカギ

弥生会計オンラインは、シンプルな操作性と充実したサポートで初心者を支えてくれる一方、完全な自動化や簿記知識ゼロでの運用には向かないという特徴があります。

- 簿記を学びながら確実に経理を進めたい → 弥生会計オンライン

- 簿記知識ゼロでも直感的に進めたい → freee会計

- 法人やバックオフィス全体を効率化したい → マネーフォワードクラウド会計

最終的には、自分の知識レベル・事業規模・サポートの必要度を基準に選ぶことが、失敗しないための一番のポイントです。