クラウド会計ソフトの普及と注目の背景

個人事業主や中小企業の経営者にとって、経理業務は避けられない作業です。しかし、請求書や領収書の整理、仕訳入力、確定申告や決算書の作成など、煩雑で時間のかかる業務に頭を悩ませている方も多いでしょう。

こうした状況で注目されているのがクラウド会計ソフトです。従来のインストール型と違い、インターネット環境さえあればどこからでも利用でき、自動仕訳や金融機関との連携によって経理の効率化が可能になります。

初心者が直面する疑問

クラウド会計ソフトの導入を検討する際、次のような不安や疑問を持つ方は少なくありません。

- 「どのソフトを選べば良いのか?」

- 「導入の手順は難しくないのか?」

- 「インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応できるのか?」

- 「セキュリティ面は大丈夫なのか?」

これらの不安を解消せずに導入すると、思ったほど業務が効率化できなかったり、制度対応でつまずいたりする可能性があります。

導入手順を理解し注意点を押さえれば初心者でも安心

結論として、クラウド会計ソフトは正しい導入手順を踏み、事前に注意点を確認すれば、初心者でも安心して使い始められるツールです。

- 導入ステップを整理して進めればつまずきにくい

- 法制度対応やセキュリティは主要ソフトがカバー済み

- 自社の事業規模や経理体制に合わせてソフトを選べば失敗が少ない

👉 つまり、「どのように導入するか」と「どこに注意するか」を理解することが、クラウド会計ソフトを活用する第一歩なのです。

クラウド会計ソフトが求められる理由

1. 自動化による経理効率化

従来の会計業務では、領収書や請求書を手入力し、仕訳帳や総勘定元帳に転記する必要がありました。

クラウド会計ソフトでは以下の自動化機能により、入力作業の大幅削減が可能です。

- 銀行口座やクレジットカードとの連携 → 入出金データを自動取得

- AIによる自動仕訳 → 過去の処理を学習し、勘定科目を自動提案

- レシート読み取り機能 → スマホで撮影するだけで経費入力

👉 人的ミスを減らし、経理担当者の負担を軽減できるのが最大のメリットです。

2. 法制度対応の強化

経理業務には最新の法制度対応が欠かせません。近年では、特に以下の対応が重要です。

- インボイス制度:適格請求書の発行・保存に対応

- 電子帳簿保存法:電子データの保存要件を満たす管理機能を搭載

- 消費税申告の複雑化:クラウドソフトが自動で計算・反映

👉 ソフトを利用すれば「制度改正への不安」を軽減し、安心して本業に集中できます。

3. リモートワークや複数人利用に対応

クラウド型の大きな強みは「どこからでもアクセスできること」です。

- 経営者は出張先から売上やキャッシュフローを確認

- 経理担当者や税理士と同時にアクセスしてデータ共有

- データのバックアップもクラウド上で自動保存

👉 テレワークや外部専門家との連携に最適な仕組みといえます。

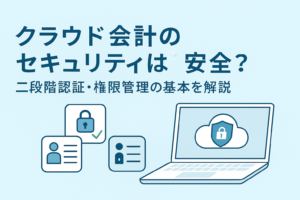

4. セキュリティ面での安心感

「クラウドに財務データを預けるのは不安」という声もありますが、主要なクラウド会計ソフトは以下のようなセキュリティ対策を備えています。

- 金融機関と同レベルの暗号化通信

- 二段階認証による不正ログイン防止

- データの自動バックアップ

👉 個人PCで管理するよりも安全性が高いケースも少なくありません。

導入が必要とされる背景まとめ

- 経理作業の効率化が強く求められている

- 法改正に確実に対応する必要がある

- 働き方の多様化に合わせた柔軟な環境が必要

- データセキュリティの強化が重要視されている

👉 これらの背景から、クラウド会計ソフトの導入は「今や必須」と言える状況になっているのです。

クラウド会計ソフト導入のステップ

ステップ1:ソフトを選定する

まずは自分の事業に合ったソフトを選びます。代表的な選択肢は以下の3つです。

| ソフト | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| freee会計 | 自動仕訳・直感的な操作 | 簿記が苦手な人、効率重視 |

| マネーフォワードクラウド会計 | 多機能・バックオフィス一元化 | 法人や成長志向の事業者 |

| 弥生会計オンライン | 確定申告・決算に強い、電話サポート | 初心者や税理士と併用したい人 |

👉 料金体系やサポート体制も確認し、事業規模に合ったものを選ぶことが大切です。

ステップ2:アカウントを作成する

- メールアドレスでアカウントを登録

- 事業者情報(屋号・業種・青色申告の有無など)を入力

- 無料トライアルがある場合は積極的に利用

👉 登録作業は10分程度で完了するケースがほとんどです。

ステップ3:初期設定を行う

- 会計期間の設定:個人なら1月〜12月、法人なら事業年度に合わせる

- 消費税区分の設定:課税事業者か免税事業者かを確認

- 勘定科目のカスタマイズ:自分の業種に合わせて整理

👉 ここでつまずくと後々の仕訳がずれるため、丁寧に設定するのがポイントです。

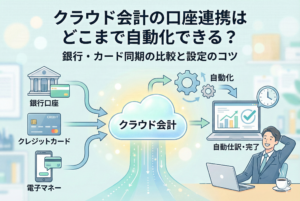

ステップ4:金融機関やクレジットカードを連携

- 銀行口座やクレジットカードを登録すると、自動で入出金が取得される

- 過去数か月分の取引データも取り込めるため、効率的に帳簿を作成可能

- セキュリティは銀行と同水準で管理されており安心

👉 手入力を大幅に減らす「自動化の第一歩」です。

ステップ5:取引データを入力・仕訳確認

- レシートを撮影して経費を入力

- 自動仕訳候補を確認し、必要に応じて修正

- 仕訳ルールを登録すれば、次回以降は自動で反映

👉 初めは時間がかかりますが、慣れれば数分で処理できるようになります。

ステップ6:レポートや申告書を作成

- 月次レポートやキャッシュフローを確認

- 確定申告や決算書を自動作成

- 電子申告機能を利用すれば、ソフトから直接提出も可能

👉 会計ソフトは「入力のため」ではなく「経営判断のため」に使う意識を持ちましょう。

導入ステップまとめ

- ソフトを選定する

- アカウントを作成する

- 初期設定を行う

- 金融機関やカードを連携する

- 取引データを入力・仕訳確認する

- レポートや申告書を作成する

👉 この流れに沿えば、初心者でもスムーズに導入可能です。

導入時に注意すべきポイント

1. 初期設定を軽視しない

- 勘定科目や会計期間を誤ると、後で大量の修正が必要になる

- 消費税区分は課税事業者・免税事業者で設定が変わる

👉 導入時に税理士やサポートを活用して、正確に設定しましょう。

2. 自動仕訳を過信しすぎない

- AIが仕訳を提案しても100%正しいとは限らない

- 初期段階では必ず人の目で確認する必要がある

👉 最低でも数か月は「候補を確認・修正」しながら精度を高めていくことが重要です。

3. 領収書・請求書の保存ルールを守る

- 電子帳簿保存法では電子データ保存の要件がある

- 紙の領収書をスキャンした場合、原本廃棄はルールを守らないと違法に

👉 保存要件を理解し、ソフトの機能を正しく使いましょう。

4. サポート体制を確認する

- 電話相談できるか → 弥生は○、freeeやマネーフォワードは上位プランのみ

- チャットやヘルプページの充実度 → 初心者は必ず確認すべきポイント

👉 「困ったときに相談できるか」で挫折率が大きく変わります。

5. 税理士との連携を意識する

- 顧問税理士が対応していないソフトを選ぶと共有が難しい

- 会計ソフトの導入前に「どのソフトに対応していますか?」と確認しておくことが必須

よくある失敗と回避法

| 失敗例 | 原因 | 回避法 |

|---|---|---|

| 初期設定を誤って年度がズレた | 会計期間の確認不足 | 開始時に必ず確認、税理士やサポートに相談 |

| 自動仕訳を放置して誤りが積み重なった | AIを過信 | 数か月は必ず人の目でチェック |

| 領収書を紙で保存せず破棄 | 電子帳簿保存法の要件誤解 | スキャナ保存要件を理解し正しく対応 |

| サポート不足で使いこなせなかった | プラン選定ミス | サポート体制を比較して選定 |

導入を成功させるコツ

- 小さく始めて慣れる

→ まずは銀行口座やカードを1つだけ連携し、少しずつ範囲を広げる - サポートを積極的に利用する

→ チャット・電話・FAQをフル活用することで疑問を即解決 - 税理士や経理担当と共有する

→ 定期的にデータを確認してもらい、誤りを早期発見 - 経営判断に活かす

→ 単なる帳簿作成ツールではなく「キャッシュフロー管理ツール」として活用

導入手順と注意点を押さえれば初心者でも安心

クラウド会計ソフトは、

- 経理業務を効率化し

- 法制度への対応を助け

- 経営判断に役立つ

非常に便利なツールです。

しかし、導入手順を理解し、注意点を押さえて使い始めることが成功のカギです。

正しい準備と運用を行えば、初心者でも十分に活用でき、本業に集中できる環境を整えることができるでしょう。