広がるクラウド会計ソフトの活用

個人事業主や中小企業にとって、会計ソフトは経理や税務処理を効率化するために欠かせない存在となりました。従来はインストール型のソフトが主流でしたが、近年はクラウド型が急速に普及し、銀行やクレジットカードとの自動連携や、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応といったニーズに応える形で利用者が増えています。

特に2020年代に入り、クラウド会計ソフトは「単なる経理ツール」から「経営管理プラットフォーム」へと進化しつつあります。請求書発行や給与計算、経費精算まで一元化できるサービスも多く、バックオフィス業務全般を効率化する役割を担うようになっています。

なぜクラウド会計ソフトのシェアとトレンドを把握すべきか

経営判断に直結するソフト選び

会計ソフトは長期的に利用することが多く、導入後に変更するのはデータ移行や運用体制の再構築など大きな負担を伴います。そのため、どのソフトがシェアを伸ばしているのか、どんな機能がトレンドになっているのかを把握しておくことは、事業者にとって重要です。

法制度対応の安心感

インボイス制度や電子帳簿保存法など、法令改正が相次ぐ中で、どのソフトが迅速に対応できているかは信頼性の指標となります。トレンドを知ることで「今後も安心して利用できるかどうか」を判断できます。

投資価値としての位置づけ

クラウド会計ソフトは単なる経費ではなく、時間削減や業務効率化を通じた投資ともいえます。シェアやトレンドを理解することで、自社に最適な投資対象を選べるようになります。

2025年のクラウド会計ソフト市場の全体像

結論から言えば、2025年時点でのクラウド会計ソフト市場は以下の特徴を持っています。

- シェア上位3社は「freee」「マネーフォワードクラウド会計」「弥生会計オンライン」

→ この3社で市場の大部分を占有。 - 成長の軸は「自動化」「一元化」「AI活用」

→ 仕訳自動化だけでなく、請求・給与・経費管理まで統合する流れ。 - ユーザー層の広がり

→ 副業フリーランスから小規模法人、さらに中堅企業まで利用が浸透。 - 法制度対応の迅速さが競争力に直結

→ 電子帳簿保存法やインボイス制度対応のスピードが選定基準に。

👉 つまり、クラウド会計ソフトの選定は「シェア上位ソフトの中から、自社の事業規模やニーズに合うものを選ぶ」のが基本戦略となります。

シェア上位3社の特徴と強み

freee会計

- 特徴:簿記知識がなくても操作できる質問形式の入力UI

- 強み:AIによる自動仕訳の精度が高く、初心者でも扱いやすい

- 利用者層:フリーランス・スタートアップ企業

- 市場での位置づけ:シェア拡大を続けており、特にクラウド会計の普及を牽引する存在

マネーフォワードクラウド会計

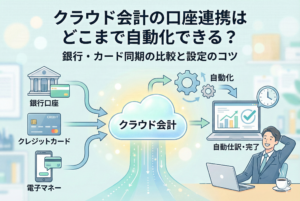

- 特徴:銀行・カード・電子マネーとの連携数が豊富

- 強み:請求書・経費精算・給与計算まで一元化できる拡張性

- 利用者層:小規模法人〜中堅企業

- 市場での位置づけ:シェアを安定的に維持、バックオフィス業務全体を効率化したい法人に人気

弥生会計オンライン

- 特徴:インストール型ソフトでの実績をベースにした安定性

- 強み:初年度無料や低価格の料金体系、税理士との相性の良さ

- 利用者層:副業・小規模事業者

- 市場での位置づけ:コスト重視層に強く、依然として根強い支持を持つ

2025年に注目すべき主要トレンド

1. AIによる高度な自動化

- 仕訳の自動化だけでなく、経営分析や税務リスク予測にAIを活用

- 取引パターンを学習して、将来の資金繰りや税負担を予測する機能が強化

2. 請求書・給与・経費精算との一元化

- 会計ソフト単体ではなく、バックオフィス全体の統合プラットフォーム化

- 複数のシステムを使い分ける手間を省き、業務を一気通貫で管理

3. 法制度対応の迅速化

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応スピードが差別化要因に

- 法改正時に自動アップデートで対応できるかどうかが選定基準

4. モバイルアプリの進化

- 領収書の撮影登録だけでなく、請求書発行や決算資料の確認までアプリで可能

- スマホだけで会計業務が完結する流れが加速

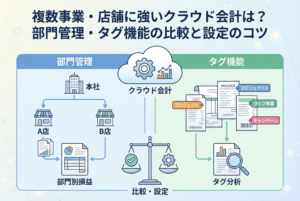

5. 中堅企業への普及

- これまで個人事業主や小規模法人が中心だったが、部門管理・内部統制対応を強化することで中堅企業でも導入が進む

トレンドを押さえることで得られるメリット

- シェア上位ソフトを選べば安心感がある(利用者が多く、税理士やサポートも充実)

- トレンド機能を活用すれば業務効率がさらに向上する

- 将来の法改正にも対応できるソフトを選べばリスクを回避できる

クラウド会計ソフトの市場シェア(推定)

2025年現在のクラウド会計ソフト市場は、上位3社がほぼ独占的な状況です。各調査機関や公開データを参考にした推定シェアを以下に示します。

| ソフト名 | 市場シェア(推定) | 主な利用者層 | 強み |

|---|---|---|---|

| freee会計 | 約40% | フリーランス、スタートアップ | 初心者に優しいUI、AI自動仕訳 |

| マネーフォワードクラウド会計 | 約35% | 小規模〜中堅法人 | 拡張性、バックオフィス一元化 |

| 弥生会計オンライン | 約20% | 個人事業主、副業層 | コストの安さ、税理士との親和性 |

| その他(PCA、会計王など) | 約5% | 特定業種やニッチ層 | カスタマイズ性、専門性 |

👉 このデータからも分かるように、freee・マネーフォワード・弥生の3強が事実上のスタンダードとなっている状況です。

事業規模別の導入事例

副業ライター(月収10万円程度)

- 導入ソフト:弥生会計オンライン(セルフプラン)

- 理由:初年度無料、必要最低限の機能で十分

- メリット:コストを抑えて確定申告書を作成できる

- 注意点:自動化は限定的、手入力も必要

フリーランスデザイナー(年商500万円)

- 導入ソフト:freee会計(スタンダードプラン)

- 理由:仕訳数が多いため自動仕訳が有効

- メリット:スマホアプリで経理処理、確定申告まで自動化

- 注意点:月額料金は弥生より高い

小規模法人(年商3000万円、従業員5名)

- 導入ソフト:マネーフォワードクラウド会計(ビジネスプラン)

- 理由:請求書、給与、経費精算と連携可能

- メリット:バックオフィスを一元化でき、経理担当者の負担を削減

- 注意点:料金が比較的高く、サポート体制はプラン依存

中堅企業(年商10億円、従業員50名)

- 導入ソフト:マネーフォワード or PCAクラウド

- 理由:部門別管理や内部統制への対応が必要

- メリット:大規模データに対応、経営分析にも活用可能

- 注意点:導入・運用コストが高く、システム管理体制が必須

ユーザーが評価するポイントと不満点

高評価ポイント

- freee:簿記を知らなくても確定申告できる

- マネーフォワード:銀行連携やレポート分析が強力

- 弥生:コストが安く、税理士と相性が良い

不満点

- freee:料金がやや高め

- マネーフォワード:初心者にはやや難しい

- 弥生:自動化が弱く、効率化の面で物足りない

クラウド会計ソフトを選ぶステップ

ステップ1:事業規模と目的を明確にする

- 副業レベル → コストを抑えたい → 弥生会計オンライン

- 本業フリーランス → 自動化を重視 → freee会計

- 法人・中堅企業 → バックオフィス統合 → マネーフォワードクラウド会計

👉 「何を最優先にしたいか(コスト・効率化・拡張性)」を決めることで選択肢が絞れます。

ステップ2:料金プランを比較する

料金は月額制が主流ですが、初年度無料キャンペーンや年額払い割引など、長期で見るとコストが大きく変わります。

「2年目以降の実質コスト」で比較することが失敗を防ぐポイントです。

ステップ3:無料トライアルを利用する

- freee:30日間無料トライアル

- マネーフォワード:1か月無料体験あり

- 弥生:初年度無料プラン

👉 実際に使ってみないとUIや自動化の精度は分かりません。必ず試してから決めましょう。

ステップ4:税理士との相性を確認する

税理士によっては「freee派」「弥生派」といった得意ソフトがあります。

顧問契約予定があるなら、事前にどのソフトに対応しているか確認することが必須です。

ステップ5:導入後はルール化する

- レシートは必ずその日のうちに撮影して登録

- 仕訳候補は週1回確認して修正

- 月末に資金繰りレポートをチェック

👉 ルールを決めて運用すれば、クラウド会計ソフトの効果を最大化できます。

2025年のクラウド会計ソフト選びのポイント

- 市場は freee・マネーフォワード・弥生の3強体制

- トレンドは AI自動化・業務一元化・法制度対応の迅速化

- 選び方は 事業規模・ニーズ・料金・税理士との相性で決まる

クラウド会計ソフトは単なる経費ではなく、経営を支えるインフラであり投資です。

シェアやトレンドを押さえつつ、自社の事業に最適なソフトを選べば、経理効率化だけでなく経営判断の質も向上します。