freee会計を選ぶべき人の特徴

1. 会計や簿記に詳しくない人

freee会計は「仕訳を意識させないUI」が大きな特徴です。

他の会計ソフトでは、貸方・借方や勘定科目の入力が必須ですが、freee会計は「取引内容を選ぶだけ」で仕訳を自動生成してくれます。

そのため、簿記知識が乏しい個人事業主や副業を始めたばかりの人に特に適しています。

2. スマホやクラウド中心で作業したい人

freee会計はスマホアプリの使いやすさに定評があります。外出先でレシートを撮影し、即座に経費として登録できるため、移動の多い営業職やフリーランスにとって大きなメリットになります。

クラウド型なので、パソコンを買い替えてもデータ移行の手間がなく、常に最新の環境で作業できます。

3. 経理にかける時間を最小限にしたい人

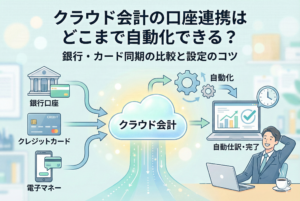

銀行・クレジットカード・電子マネーと自動連携できるため、手入力の手間を大幅に削減できます。

「仕訳入力を自分でコツコツ行うのが面倒」「とにかく時間を節約したい」という人に向いています。

4. 税務申告をできるだけ自力で完結させたい人

freee会計には確定申告書や法人決算書を自動作成する機能が備わっています。

税理士に依頼せずに自分で申告したい個人事業主や小規模法人にとっては、コスト削減につながります。

freee会計を選ばない方がいい人の特徴

1. 簿記に精通していて、仕訳を細かく管理したい人

freee会計は「簿記の知識がない人向け」に最適化されているため、仕訳形式や勘定科目が一般的な会計ソフトと異なります。

簿記に慣れている人にとっては「逆にわかりにくい」と感じる場合が多く、細かな仕訳管理や高度な会計処理には不向きです。

2. 中規模〜大規模の法人

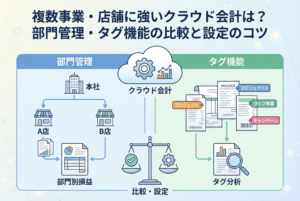

部門別会計、プロジェクト別管理、連結決算などの高度な機能は制限があります。内部統制が必要な会社や、複雑な経理処理を行う企業には他のソフトの方が適しています。

3. サポートを重視する人

freee会計のサポートはメールやチャットが中心です。電話サポートは一部プラン限定であり、即時性に欠けると感じる人もいます。

「困ったときにすぐ専門家に聞きたい」というニーズが強い人には不向きです。

4. 長期的にコストを抑えたい人

freee会計は月額制であり、長期利用では買い切り型の会計ソフトよりも総額が高くなる傾向があります。

毎月の固定費を増やしたくない人や、シンプルな経理だけで十分な人には割高に感じられることがあります。

なぜfreee会計は向き不向きが分かれるのか

freee会計は「会計初心者でも使えるように設計されたソフト」である一方、会計の専門性を求める利用者には物足りない部分があります。

また、クラウド型の便利さと引き換えに「月額料金」というランニングコストが発生します。

したがって、

- 初心者や小規模事業者にとっては強力な味方

- 専門性や高度な機能を求める人にとっては不向き

という二極化が起こるのです。

ケース別に見る「選ぶべき人」と「選ばない方がいい人」

ケース1:フリーランスのデザイナー(個人事業主)

- 事業規模:売上600万円

- 経理体制:本人のみ

- ニーズ:青色申告、経費の管理

freee会計は、銀行口座やクレジットカードを連携させるだけで、自動で仕訳を生成できます。スマホアプリで領収書を撮影すれば即時反映され、確定申告書も自動作成可能。

このような「一人経営+確定申告対応」がメインの人には、圧倒的に便利です。

結論:選ぶべき人。

少ないコストで節税効果を最大化でき、経理にかかる時間を大幅に削減できる。

ケース2:小売店を経営する法人(従業員5名)

- 事業規模:売上3,000万円

- 経理体制:経理担当1名+税理士

- ニーズ:請求書・仕入・決算対応

freee会計は法人プランで決算書や消費税申告まで対応できます。複数人での同時利用も可能で、経理担当者と代表者がリアルタイムにデータを共有できます。

ただし、部門別会計や詳細な分析機能は弱いため、将来規模拡大を目指す場合は注意が必要です。

結論:小規模法人には選ぶ価値あり。

ただし、事業拡大を見据える場合は、弥生会計オンラインやマネーフォワードとの比較検討がおすすめ。

ケース3:製造業の中規模法人(従業員30名)

- 事業規模:売上5億円

- 経理体制:専任経理チーム+顧問税理士

- ニーズ:部門別会計、固定資産管理、内部統制

この規模になると、freee会計の機能では物足りません。仕訳の細かいカスタマイズや内部統制機能が必要になるため、PCA会計や勘定奉行といった中堅企業向けソフトの方が適しています。

結論:選ばない方がいい人。

中規模法人にとっては機能不足が目立ち、経理チームにはストレスが多くなる。

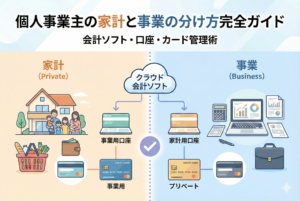

ケース4:副業で収入がある会社員

- 事業規模:副業収入100万円程度

- 経理体制:本人のみ

- ニーズ:雑所得または事業所得の申告

副業レベルであれば、Excelや会計freeプラン(無料プラン)でも十分対応できるケースがあります。

freee会計を契約するメリットは「将来の事業拡大を見据えたい人」には大きいですが、収入規模が小さいうちはコストが割高に感じられるかもしれません。

結論:副業を本格化させたい人には選ぶ価値あり。

ただし「まだ副業収入が少額」の段階では不要なコストになる可能性がある。

ケース別まとめ表

| ケース | 選ぶべきか? | 理由 |

|---|---|---|

| フリーランス(個人事業主) | ◎ | 青色申告に対応し、経理時間を大幅削減できる |

| 小規模法人(従業員5名程度) | ○ | 複数人利用や決算に対応。ただし拡大時は注意 |

| 中規模法人(従業員30名以上) | ✕ | 部門別会計や内部統制機能が不足 |

| 副業会社員 | △ | 本格化するなら便利。少額なら不要コスト |

具体例から見えるポイント

これらのケースから分かるのは、**freee会計は「小規模事業者向けに最適化されたソフト」**ということです。

- 一人経営や小規模法人なら業務効率化と節税効果で十分に元が取れる

- しかし、中規模以上になると機能不足が顕著になり、他のソフトの方が適している

つまり「規模に合った選択」が最も重要な判断基準となります。

導入を検討する際の行動ステップ

ステップ1:自分の事業規模を把握する

- 売上高はどの程度か

- 従業員は何人いるか

- 経理は一人で行うのか、複数人で分担するのか

→ 規模が小さいほど freee会計の利便性が活きる。

ステップ2:必要な機能を整理する

- 青色申告や確定申告書の作成が必要か

- 法人決算や消費税申告に対応したいか

- 請求書・給与計算・経費精算まで一元化したいか

→ 必要機能が多いほど上位プランや他ソフトの検討が必要。

ステップ3:コストを総合的に比較する

- 月額料金 × 利用年数で総額を算出

- 顧問税理士への依頼範囲と費用を確認

- 他の会計ソフト(弥生会計オンライン、マネーフォワード等)と比較

→ 「料金」ではなく「トータルコスト」で判断するのが賢い選択。

ステップ4:試用期間で実際に触れてみる

freee会計は無料体験が可能です。

実際に仕訳を入力し、操作感やアプリの使いやすさを体感することで、自分の事業に合うかどうかを確認できます。

ステップ5:導入後の運用ルールを整える

- 定期的にバックアップを取る

- 経理フローを簡単にマニュアル化する

- 必要に応じて税理士と役割分担を決める

→ 継続的に使いこなすためには、導入後の運用設計が重要。

freee会計を選ぶ前に確認したいチェックリスト

以下の項目に多く当てはまれば、freee会計は「選ぶべき人」です。

- 経理の専門知識が少ない

- 一人で経理を完結させたい

- スマホやクラウドで作業したい

- 経理の時間を大幅に減らしたい

- 確定申告や法人決算を自分で対応したい

逆に、以下に当てはまる場合は他ソフトを検討した方がよいでしょう。

- 簿記に精通していて、仕訳を細かく管理したい

- 部門別会計や連結決算などの高度な機能が必要

- サポートは電話で即対応してほしい

- 月額課金より買い切り型でコストを抑えたい

まとめ

freee会計は、

- 選ぶべき人 → 個人事業主、フリーランス、小規模法人、経理初心者

- 選ばない方がいい人 → 中規模以上の法人、会計に詳しい人、高度な機能を必要とする企業

に分かれる会計ソフトです。

便利さと引き換えに制約もあるため、事業規模や経理体制に合わせて判断することが成功のカギとなります。

「誰にでも万能」ではなく、自分の状況に合った会計ソフト選びこそが、経理の効率化と経営の安定につながるのです。