クラウド会計の導入は事業の成否を分ける

フリーランスや法人にとって、経理業務をどれだけ効率化できるかは経営の安定に直結します。請求書の発行、領収書の管理、確定申告や決算処理といった日々の会計業務は、手作業に頼ると膨大な時間を奪い、ヒューマンエラーによるリスクも増加します。

その中で注目されているのが 「freee会計」 です。直感的な操作性と高い自動化機能で、フリーランスから中小企業まで幅広く利用されています。しかし、導入すれば必ず成功するわけではありません。成功事例がある一方で、期待したほど効果を得られなかったケースも少なくないのです。

なぜfreee会計の導入に成功と失敗があるのか

クラウド会計ソフトの導入効果は、利用する環境や目的、運用体制によって大きく左右されます。

- 成功した事例では、ソフトの特性を理解し、自社の業務フローに合わせて運用ルールを整備している。

- 失敗した事例では、導入だけで満足してしまい、社内教育やルール作りが不十分なまま使い始めてしまうケースが多い。

この違いが、同じソフトを使っていても「劇的な効率化につながった企業」と「逆に混乱が増えてしまった企業」を分けるポイントです。

結論:成功の鍵は「目的の明確化」と「運用設計」

freee会計を導入して成功するためには、次の2点が欠かせません。

- 導入目的を明確にすること

- 節税を意識したいのか

- 経理担当の作業時間を減らしたいのか

- 経営の見える化を進めたいのか

- 運用体制を整えること

- 誰がどこまで入力・確認を行うのか

- 税理士とどう連携するのか

- 自動仕訳のルールをどのように設定するのか

つまり、「導入すること自体」ではなく「どう活用するか」こそが成功と失敗を分けるポイントなのです。

freee会計が評価される強み

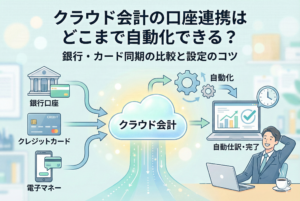

1. 自動化による経理効率化

- 銀行口座やクレジットカードと自動連携し、入出金データが即時に仕訳へ反映。

- レシートをスマホで撮影するだけでAIが仕訳を提案。

- 定型取引は自動登録ルールを設定でき、手入力を大幅に削減。

👉 人的ミスの減少+作業時間の短縮が大きなメリット。

2. 複雑な簿記知識が不要

- 簿記の仕訳形式ではなく、日常の取引ベースで入力可能。

- 例:「ランチ代 → 交際費」「売上入金 → 売上高」などを選択式で処理。

- 簿記初心者でも確定申告や決算書作成が可能。

👉 特にフリーランスや小規模事業者には導入効果が大きい。

3. 税理士・会計事務所との連携が容易

- freeeに対応している税理士事務所が増加。

- 顧問税理士がクラウド上でデータを確認でき、資料のやり取りが不要。

- リアルタイムで指導や修正が受けられる。

freee会計が抱える弱み

1. カスタマイズ性が低い

- 特殊な業種や複雑な仕訳には対応しづらい。

- デスクトップ型会計ソフトのように細かい設定を自由に変更できない。

2. 自動仕訳の精度は「万能ではない」

- 初期設定や取引ルールを誤ると、仕訳が誤分類される。

- 定期的に確認・修正を行わないと、決算時に手戻りが発生。

3. コストが割高に感じられることも

- 月額課金制のため、長期利用ではデスクトップ版より高くつくケースもある。

- 特に「ほとんど取引がない事業者」にはオーバースペックになることも。

成功と失敗の分かれ目

成功するケース

- 導入前に「どの業務を効率化したいか」を明確にしている。

- 自動仕訳ルールを整備し、定期的にチェックしている。

- 税理士や会計担当者と役割分担を明確化している。

失敗するケース

- 導入後、設定やルールを放置してしまう。

- 自動仕訳を盲信し、誤りを修正しないまま決算期を迎える。

- 「とりあえず導入すれば便利になる」と思って準備不足で運用を始める。

👉 freee会計は強力なツールだが「魔法の箱」ではない。運用設計を怠ると、かえって混乱が増えてしまうのです。

フリーランスにおける成功事例と失敗事例

成功事例:デザイナーのケース

- 背景

請求書や領収書をExcelで管理。確定申告期になると3日以上を費やしていた。 - 導入後の変化

- 銀行口座とクレジットカードをfreeeと連携。

- 領収書をスマホで撮影し、AIが自動仕訳。

- 確定申告書を自動作成し、税務署提出用データをワンクリックで出力。

- 成果

経理作業が月5時間→月1時間に短縮。

空いた時間をクライアントワークに充て、売上増につながった。

失敗事例:ライターのケース

- 背景

「自動で仕訳してくれるなら楽だろう」と思い導入。 - 問題点

- 仕訳ルールを設定せず、誤分類が多発。

- 修正を怠ったため、決算期に大量の訂正作業が発生。

- 結局、税理士に追加費用を払って修正依頼。

- 結果

「導入すれば自動で完璧」という誤解から失敗。

導入効果どころかコスト増に。

法人における成功事例と失敗事例

成功事例:ITベンチャー企業

- 背景

従業員15名。経理担当1人が請求書発行・入金管理・仕訳入力を全て担当していた。 - 導入後の変化

- 請求書をfreeeで一元管理。入金確認と消込が自動化。

- 経費精算を社員が直接入力し、経理担当が承認するフローに変更。

- 顧問税理士がリアルタイムでデータ確認し、月次決算の精度が向上。

- 成果

経理担当の作業時間が月80時間→40時間に削減。

経営会議で最新の財務状況を共有できるようになった。

失敗事例:老舗製造業

- 背景

デスクトップ版ソフトからクラウド移行を検討。freeeを導入したが、社内に会計知識がある担当者が不在。 - 問題点

- 複雑な仕訳や原価計算にfreeeが十分対応できなかった。

- 社員が操作に慣れず、入力ミスや放置が発生。

- 結果として、決算時に税理士が再入力する羽目に。

- 結果

移行コストと手間ばかり増え、メリットを得られなかった。

事例から見える学び

- フリーランスの成功ポイント

小規模事業なら「自動化」「入力時間削減」が最大の武器になる。 - 法人の成功ポイント

「複数人での同時利用」「リアルタイムでの経営管理」が大きな価値になる。 - 失敗の共通点

運用設計や教育不足。導入前に「誰がどう使うか」を決めないと混乱が増す。

freee会計導入を成功させるための実践ステップ

ステップ1:導入目的を明確にする

- フリーランスなら → 確定申告を効率化したいのか、節税に役立てたいのか を整理。

- 法人なら → 経理作業の削減か、経営の見える化か を明確に。

👉 目的が曖昧だと「使いこなせないソフト」になりがちです。

ステップ2:社内・個人での運用ルールを決める

- 誰が入力し、誰がチェックするのか

- 自動仕訳ルールをどう設定するか

- 税理士との役割分担をどうするか

👉 導入前にルールを定めることで、混乱を防ぎ、効果を最大化できます。

ステップ3:税理士・専門家と連携する

- freeeに対応している税理士を探すことで、導入・運用がスムーズに。

- 導入支援や初期設定を税理士に依頼するのも有効。

ステップ4:無料体験を活用して検証する

freee会計には無料トライアルがあります。

- 実際の仕訳入力

- 請求書や経費精算のフロー

- モバイルアプリの使い勝手

を試すことで、自分や自社に合うかどうか判断できます。

freee会計の成功と失敗を分けるポイント

- 成功する事業者

- 導入目的を明確にしている

- 運用ルールを整備している

- 税理士と連携しながら活用している

- 失敗する事業者

- 「導入すれば自動化できる」と思い込む

- ルールや教育をせずに使い始める

- 自動仕訳を放置して誤りを修正しない

👉 freee会計は非常に強力なツールですが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。導入を検討している方は、この記事の成功・失敗事例を参考に、自分に合った導入方法を選んでください。