会計ソフト選びに迷う個人事業主と中小企業

確定申告や日々の経理を効率化するために欠かせないのが「会計ソフト」です。

特に人気が高いのが、クラウド会計の代表格であるfreeeと、長年の実績を誇る弥生会計オンライン。

どちらも会計ソフトとしての基本機能は備えていますが、操作性やサポート体制、コストなどに違いがあり、利用する人の立場によって「向き・不向き」が変わってきます。

「どっちを選ぶべきか」が分からない理由

多くの事業主が「freeeか弥生、どっちを選べばいいのか」と迷うのは、両者がそれぞれ異なる特徴を持っているからです。

- freeeは「簿記が苦手でも簡単に入力できる」ことを売りにしている

- 弥生は「専門家との連携やサポートが強い」ことで信頼を集めている

一見するとどちらも優れているように見えますが、実際には事業の規模や会計知識、サポートの必要度によって評価が変わります。

会計ソフト選びを誤るリスク

ソフトを選ぶ際に自分に合わないものを導入すると、次のような問題が生じる可能性があります。

- 操作が難しく、結局経理の効率化ができない

- 必要なサポートを受けられず、トラブル時に困る

- コストが割高になり、経費削減につながらない

- 税制改正やインボイス制度への対応で不安が残る

会計ソフトは一度導入すると乗り換えが大変なため、最初に正しく選ぶことが非常に重要です。

freeeが向いている人

初心者や簿記が苦手な個人事業主

- 「簿記の知識がほとんどない」

- 「スマホで簡単に入力したい」

- 「できるだけ自動で仕訳してほしい」

freeeは質問に答えるだけで仕訳が進む直感操作型。

会計初心者や副業で事業を始めた人でも扱いやすい点が強みです。

スマホ中心で経理を完結したい人

- 領収書を撮影して自動仕訳

- 銀行口座やカード明細をリアルタイム同期

- 出先でも申告書の作成まで可能

PCに向かわず、日常の隙間時間で経理を進めたい人におすすめです。

弥生が向いている人

専門家と連携して経理を進めたい中小企業

- 税理士にチェックしてもらいながら記帳したい

- 法人決算や複雑な処理もカバーしたい

- サポートを受けながら安心して利用したい

弥生は税理士・会計士の利用率が最も高く、専門家との相性が抜群です。

法人利用や将来的に事業規模を拡大する予定があるなら、弥生の方が安心です。

電話サポートを重視する人

- 分からないときに直接相談したい

- チャットよりも「人に聞きながら進めたい」

弥生は電話サポート対応が最大の強みで、初心者でも安心して使い続けられます。

freeeと弥生の比較指針

| タイプ | freeeがおすすめ | 弥生がおすすめ |

|---|---|---|

| 会計知識 | 初心者、簿記が苦手 | 簿記の基本は理解している or 専門家併用 |

| 操作スタイル | スマホ中心、直感的操作 | PC中心、従来型操作 |

| サポート | チャット中心、自力で学びたい人 | 電話対応あり、相談しながら進めたい人 |

| コスト | 月額課金型、安定利用 | 初年度無料、翌年以降は年額制 |

| 事業規模 | 個人事業・小規模副業 | 法人、中小企業、将来の拡大を見据える人 |

結論のまとめ

- freee → 「初心者・副業・簿記が苦手な人」におすすめ

- 弥生 → 「専門家併用・法人・中小企業」におすすめ

つまり、

- 自力で簡単に完結したいならfreee

- 専門家と連携して確実に処理したいなら弥生

というのが大きな指針になります。

freeeと弥生の料金比較

会計ソフトを選ぶ際に最も気になるのがコストです。両者の代表的なプランを整理すると以下の通りです。

| ソフト | 主なプラン | 月額(税込) | 年額(税込) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| freee会計 | スタータープラン | 1,628円 | 12,936円 | 青色申告・白色申告に対応、スマホ中心でも利用可能 |

| スタンダードプラン | 2,728円 | 26,136円 | レポート機能・請求書連携強化 | |

| 弥生会計オンライン | セルフプラン | 約1,800円 | 年額12,000円 | 初年度無料、翌年以降も低コスト |

| ベーシックプラン | 約3,000円 | 年額30,000円前後 | 電話サポート・導入支援あり |

💡 まとめ

- freeeは月額課金型で利用しやすいが、長期利用すると割高感がある。

- 弥生は初年度無料・年額制でコストを抑えやすい。

機能面の比較

| 機能 | freee | 弥生 |

|---|---|---|

| 青色申告65万円控除対応 | ○ | ○ |

| 白色申告対応 | ○ | ○ |

| 自動仕訳 | ◎(質問形式で初心者にやさしい) | ○(簿記知識前提で正確) |

| スマホアプリ | ◎(申告まで対応) | △(簡易入力中心) |

| 請求書機能 | 内蔵(freee請求書) | Misocaと連携 |

| レポート分析 | ○(基本的な収支レポート) | △(分析は限定的) |

💡 まとめ

- freeeは初心者向けの自動化・スマホ対応が強み。

- 弥生は専門家と併用する前提で正確な入力・法人決算対応に強い。

サポート体制の比較

| 項目 | freee | 弥生 |

|---|---|---|

| チャットサポート | ○ | ○ |

| メールサポート | ○ | ○ |

| 電話サポート | △(上位プランのみ) | ◎(全プランで対応、特にベーシック) |

| 導入支援 | △(オンラインヘルプ中心) | ◎(電話+オンライン両方あり) |

💡 まとめ

- freeeは「自分で調べながら進めたい人」向け。

- 弥生は「電話で相談しながら安心して進めたい人」向け。

背景にある違い

freeeの設計思想

- 「会計をもっと簡単に」をコンセプトに、簿記知識がない初心者でも使えるようUIを徹底的に工夫。

- 直感的な質問形式やスマホアプリ重視の設計は、副業やフリーランスのニーズにマッチ。

弥生の設計思想

- デスクトップ版からの歴史が長く、税理士や会計士が慣れ親しんでいる。

- 「専門家と連携しながら正確に処理する」スタイルを重視しており、法人や中小企業の利用に強み。

freeeと弥生の利用事例

事例1:フリーランスデザイナー(freee導入)

- 課題:簿記の知識がなく、確定申告のたびに時間を取られていた

- 導入後:領収書をスマホで撮影するだけで仕訳が自動化

- 効果:入力時間が月10時間 → 3時間に短縮。確定申告も自分で完結できるようになった

事例2:小規模飲食店経営者(弥生導入)

- 課題:仕入れや人件費を正確に管理し、税理士とデータ共有したかった

- 導入後:弥生で部門管理を設定し、食材コストや売上を細かく記録

- 効果:税理士とデータを共有することで、決算処理がスムーズに。節税提案も受けやすくなった

事例3:中小企業(従業員15名、弥生導入)

- 課題:法人決算に対応しつつ、経理担当者が初心者でも安心できる環境が必要

- 導入後:電話サポートを利用しながら経理を進め、法人決算も対応

- 効果:経理担当者が短期間で操作を習得。税理士とのやり取りもスムーズに

事例4:副業でEC販売をしている個人(freee導入)

- 課題:複数のネットショップとカード決済の取引が多く、手入力が煩雑

- 導入後:ECサイトやクレジットカードと自動連携

- 効果:入力作業がほぼ自動化され、本業の時間を圧迫しなくなった

freeeと弥生を導入するためのステップ

ステップ1:自分の事業スタイルを確認する

- 簿記に自信がない → freee

- 専門家との連携を重視 → 弥生

ステップ2:無料期間を活用する

- freeeは30日間無料

- 弥生は初年度無料(セルフプラン)

実際に試して「操作の感覚が合うか」を確認しましょう。

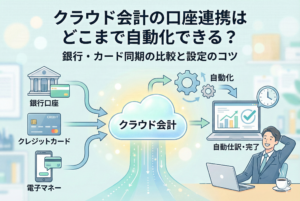

ステップ3:銀行口座やカードを連携する

- どちらも金融機関連携に対応

- 連携先の広さで言えばfreeeが有利

ステップ4:入力・仕訳を習慣化する

- 毎月まとめてではなく、こまめに入力

- freeeはスマホアプリ活用、弥生はPC中心で進めると効率的

ステップ5:必要に応じて税理士に相談

- freeeでも弥生でも、最終的な税務判断や節税戦略は専門家の力を借りるのがおすすめ

freeeと弥生、どっちを選ぶべき?まとめ

- freee → 個人事業主、副業、簿記初心者、スマホで簡単に処理したい人

- 弥生 → 中小企業、法人、専門家と連携したい人、電話サポートを重視する人

つまり、

- 簡単・直感的に進めたいならfreee

- 確実・安心を優先するなら弥生

という選び方が最も合理的です。