クラウド会計ソフトが注目される背景

経理の効率化やペーパーレス化の流れの中で、クラウド会計ソフトを導入する個人事業主や中小企業が急増しています。中でも「マネーフォワードクラウド会計」は、銀行口座やクレジットカードとの自動連携、レシート読み取り機能、仕訳の自動化といった便利な機能を備え、利用者から高い評価を得ています。

従来のインストール型ソフトに比べ、インターネット環境があればどこからでも利用でき、税理士や会計事務所とのデータ共有も容易であるため、バックオフィス業務を大幅に効率化できるツールとして定着してきました。

表面的なメリットだけで導入すると失敗する理由

一方で、導入を検討している経営者が「便利そうだから」と深く考えずに契約してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

クラウド会計ソフトには特有のデメリットが存在し、それを理解せずに導入すると以下のような事態に直面するリスクがあります。

- 毎月のランニングコストが想定以上に膨らむ

- インターネット障害やシステム停止で業務が滞る

- 会計知識が不足して誤った処理を放置してしまう

- セキュリティに不安を感じる

- サポート範囲が限定的でトラブル時に困る

つまり、「メリットと同時にデメリットも存在する」ことを正しく認識していないと、せっかくのクラウド会計が逆に負担となりかねません。

マネーフォワードクラウド会計の代表的なデメリット

1. 毎月発生するランニングコスト

クラウド会計ソフトは買い切りではなく、月額または年額で料金が発生します。小規模事業者にとっては「固定費が増える」というプレッシャーとなる場合があります。

| プラン名 | 月額料金(目安) | 主な機能 |

|---|---|---|

| スモールビジネス | 約3,980円 | 請求書・経費精算・会計機能 |

| ビジネス | 約5,980円 | ワークフロー承認・高度な経費管理 |

| エンタープライズ | 個別見積 | 大規模向け機能・API連携 |

長期的に利用すると、買い切りソフトよりも支払額が高くなるケースがあります。

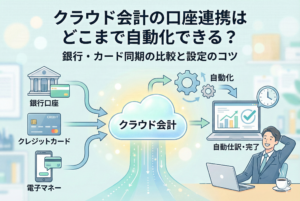

2. インターネット依存によるリスク

クラウドサービスの特性として、通信環境がなければ利用できません。

出張先や災害時などネット環境が不安定な状況では、入力作業やデータ確認が滞る可能性があります。さらに、サーバーメンテナンスや障害発生時には、ログインできないリスクもゼロではありません。

3. 操作に慣れるまでの学習コスト

マネーフォワードクラウド会計は操作性に配慮されているものの、簿記や仕訳の基本を知らないと使いこなすのは難しい面があります。

「自動仕訳で登録された内容が正しいのか判断できない」「勘定科目を選ぶ際に迷う」といった声は少なくありません。特に経理初心者の個人事業主にとっては大きなハードルになり得ます。

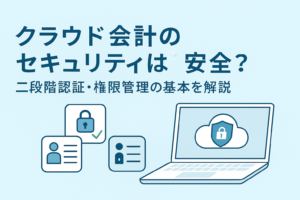

4. セキュリティ面の懸念

銀行口座やクレジットカード情報を連携させるため、データ管理に不安を抱く経営者もいます。大手ベンダーが厳格なセキュリティ対策をしているとはいえ、「万が一の情報漏洩リスク」を完全に排除することはできません。

5. サポート体制の限界

メールやチャットでの問い合わせは可能ですが、回答に時間がかかる場合があります。特に確定申告や決算前の繁忙期には、「すぐに解決したいのに待たされる」という不満につながるケースがあります。電話サポートがプラン限定である点もデメリットの一つです。

デメリットを知ってこそ導入判断ができる

このように、マネーフォワードクラウド会計には導入前に把握しておくべき注意点があります。しかし、これらの多くは「対策次第で回避できる」ものです。

デメリットを克服するための結論

マネーフォワードクラウド会計のデメリットは確かに存在します。しかし、それらは導入前に理解しておけば十分に回避可能であり、むしろ事業の効率化や税務管理の精度向上につながります。

結論としては、以下の考え方を押さえることが重要です。

- 自社の事業規模や業種に合わせたプラン選択を行うこと

- インターネット依存のリスクを補う環境を用意すること

- 会計知識不足を専門家や学習ツールで補強すること

- セキュリティは二重三重の仕組みで強化すること

- サポート体制の限界を他の外部リソースで補完すること

つまり「デメリットを前提に導入設計をする」ことが成功のカギとなります。

デメリットを回避できる理由

1. ランニングコストは効率化で十分回収できる

クラウド会計は月額料金がかかりますが、それ以上に人件費・外注費・時間コストの削減効果が見込めます。

たとえば、仕訳入力や領収書管理を自動化することで、従来なら1日かかっていた経理作業が数時間で済むようになります。浮いた時間を本業に充てられることを考えれば、コスト以上のリターンが得られるでしょう。

さらに、会計ソフトの利用料は経費に計上できるため、税金負担を減らす効果もあります。

2. インターネット障害の影響は最小限にできる

確かにクラウド会計はネット環境に依存しますが、対策は存在します。

- 定期的に仕訳帳や総勘定元帳をエクスポートしてバックアップを取る

- モバイルWi-Fiやスマホのテザリングを予備回線として用意する

- 繁忙期の直前にデータをまとめて保存しておく

これらを実施しておけば、たとえ一時的にアクセスできなくても業務が完全に止まることはありません。

3. 学習コストは「教材+専門家」で補える

マネーフォワードは操作マニュアルや動画教材を豊富に提供しています。さらに、簿記の基本を学ぶための無料オンライン講座や書籍も充実しています。

また、税理士や会計士と契約して「月次レビューだけ依頼する」という形を取れば、誤った仕訳を未然に防ぐことができます。

「自分一人で完璧にやる必要はない」 というのが大きなポイントです。自動化と専門家の知識を組み合わせれば、初心者でも十分に使いこなせます。

4. セキュリティは利用者側の対策で強化可能

マネーフォワードクラウド会計には、二段階認証・ログイン履歴確認・IP制限などの機能が搭載されています。これを正しく設定すれば、外部からの不正アクセスリスクを大幅に下げられます。

さらに、以下のような社内ルールを徹底すれば安心度は高まります。

- パスワードを定期的に変更する

- 複数人でアカウントを共有しない

- 権限を分けて利用する(閲覧・入力・承認など)

5. サポート不足は外部サービスでカバーできる

マネーフォワードの公式サポートだけに頼る必要はありません。

- 操作方法 → ユーザーコミュニティや動画解説を活用

- 税務相談 → 税理士に依頼

- 緊急トラブル → チャットサポートと同時にFAQで検索

このように、サポートを分散させる発想を持てば、困ったときに迅速に解決できる体制を作れます。

デメリットは「導入準備」で無力化できる

マネーフォワードクラウド会計のデメリットは、事前に準備しておくことでほとんど回避可能です。

つまり、導入で失敗する人と成功する人の違いは「準備の有無」にあるのです。

実際に役立つ回避策と導入事例

ランニングコストを抑える工夫

マネーフォワードクラウド会計は月額制のため、長期的に見ると費用がかさむ可能性があります。

しかし以下の工夫をすれば、無駄なコストを抑えることができます。

- 自社の規模に合ったプランを選択する

→ 小規模事業者なら「スモールビジネスプラン」で十分なことが多い。 - 利用しない機能は外す

→ 請求書機能や給与計算など、別ツールで管理している場合はプランを見直す。 - 年払いを選択する

→ 月払いより割安になり、コスト削減につながる。

事例:年商数千万円規模の小売業では、スモールビジネスプランを選択し、請求書発行は別の無料ツールを利用。結果として月額費用を約40%削減できた。

インターネット依存を補う仕組み

通信障害やシステムトラブルへの備えは不可欠です。

- 定期的なバックアップ

→ 仕訳帳・試算表をCSV形式で月1回ダウンロード。 - モバイル回線の準備

→ 災害や停電時も、スマホのテザリングで最低限の作業を継続可能。 - 複数担当者による確認

→ 1人に依存せず、複数アカウントを設定して対応力を高める。

事例:建設業の法人が、モバイルWi-Fiを予備回線として導入。サーバーメンテナンス時も作業を止めず、請求書発行の遅延を防げた。

操作や会計知識の不足を補う工夫

初心者にとって、会計ソフトの操作は大きなハードルです。

- 公式の学習コンテンツを活用する

→ マネーフォワードは動画・ヘルプ記事を提供している。 - 税理士と連携する

→ 毎月の仕訳確認だけ依頼し、日常の入力は自社で行う。 - 社内マニュアルを作成する

→ 同じ処理を繰り返す際のルールを可視化する。

事例:フリーランスのデザイナーが、税理士に「年1回の決算チェック」を依頼。日常の入力は自身で行い、誤りがあれば修正してもらう体制を構築。結果として安価に正確な会計を維持できた。

セキュリティ対策を強化する方法

クラウド会計は便利である反面、セキュリティの懸念がつきまといます。

- 二段階認証を必ず有効化する

- 権限ごとにアカウントを分ける(閲覧・入力・承認)

- パスワードを定期的に更新する

- ログイン履歴を確認し、不審なアクセスがないかチェックする

事例:サービス業の法人が、従業員ごとに異なる権限を付与。経理担当は入力のみ、代表者は承認権限のみとすることで、不正利用リスクを最小化できた。

サポート体制を補完する方法

マネーフォワードのサポートは便利ですが、即時性には限界があります。そこで外部リソースを組み合わせるのが有効です。

- ユーザーコミュニティで事例を検索

- YouTubeや解説ブログで操作方法を学習

- 税理士に税務面を委託

事例:飲食業の個人事業主が、導入初期に「操作がわからない」と困っていたが、ユーザーコミュニティのQ&Aを活用して数日で解決。その後は税理士に申告業務だけ依頼する体制で安定運用。

具体例から見えるポイント

これらの実例から導かれる教訓は、「デメリットは想定外のトラブルではなく、事前に対策可能な課題にすぎない」 ということです。

導入時にこうした工夫を組み込んでおけば、デメリットはほぼ無力化され、クラウド会計のメリットだけを享受できる環境を整えられます。

導入前に準備しておくべき行動ステップ

ここまでデメリットと回避策を整理してきましたが、実際に導入する際には 「行動の順序」 が重要です。

以下のステップを踏むことで、スムーズに導入・運用が可能になります。

ステップ1:自社の経理業務を棚卸しする

- 経理にかかっている時間を把握する

- 現在使っているツール(Excel、紙帳簿など)を整理する

- 会計ソフトに求める機能(請求書、経費精算、給与計算など)を明確にする

ステップ2:最適なプランを選ぶ

- スモールビジネスプラン → 小規模事業主・フリーランス

- ビジネスプラン → 社員数が増えてワークフローが必要な法人

- エンタープライズ → API連携や高度な管理を必要とする中堅企業

まずは低コストのプランで導入し、必要になれば上位プランへ切り替えるのがおすすめです。

ステップ3:バックアップとセキュリティを設定する

- 初期設定の段階で必ず 二段階認証 を有効化

- 毎月1回は仕訳帳や総勘定元帳をエクスポート

- 社内ルール(パスワード更新・権限分け)を作成

ステップ4:学習とサポート体制を整える

- マネーフォワード公式のマニュアルや動画を活用

- 社内マニュアルを作って、誰でも同じ処理ができる状態にする

- 税理士と連携し、月次レビューや決算サポートだけ依頼する

ステップ5:定期的に運用を見直す

- 半年に1回は「プランが過剰ではないか」を確認

- 業務効率化の効果を振り返り、改善点を洗い出す

- 必要に応じてプランのアップグレードや追加ツールを検討

行動に移すことで得られる効果

これらの行動を実践すれば、以下の効果が期待できます。

- デメリットをほぼ解消し、安心してクラウド会計を利用できる

- 経理の効率化によって、本業に集中できる時間が増える

- 正確な会計データに基づいた経営判断が可能になる

- 税務申告の精度が上がり、無駄な税負担を避けられる

クラウド会計は、ただ「便利だから」導入するのではなく、デメリットを把握して行動で克服することが、経営に活かすための最短ルートなのです。

まとめ

マネーフォワードクラウド会計は、多くの中小企業やフリーランスにとって強力な経理ツールですが、以下のようなデメリットがあります。

- ランニングコストがかかる

- インターネットに依存する

- 操作に慣れるまで学習コストが必要

- セキュリティに不安を感じる場合がある

- サポート体制が限定的

しかし、正しい準備と運用ルールを設ければ、これらはすべて回避可能です。

むしろ、クラウド会計の利点を最大限に活かし、事業の成長を支える基盤となるでしょう。