企業が直面する会計業務の現状

法人を経営していると、日々の会計業務は避けて通れません。仕訳入力、請求書発行、経費精算、決算書作成、税務申告など、多岐にわたる業務が発生します。特に中小企業では経理担当者が少なく、社長や役員自らが会計処理を担っているケースも少なくありません。その結果、本業に集中できない、数字の把握が遅れる、税務調査に不安を抱えるといった課題を抱えがちです。

こうした状況で注目されているのが、クラウド会計ソフトの「弥生会計オンライン」です。従来のインストール型会計ソフトとは異なり、インターネット環境があればどこでも利用でき、最新の法令対応や機能改善が自動で行われるのが特徴です。法人が導入することで、業務効率化・コスト削減・税務対応の安心感など多くのメリットを享受できます。

法人が会計ソフト導入で解決したい課題

では、法人が弥生会計オンラインを導入する理由は何でしょうか。大きく分けて、以下のような課題が挙げられます。

- 業務効率化の遅れ

手作業での仕訳入力や請求書管理は時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクが高い。 - コストの増加

会計ソフトをインストールするたびにライセンス費用や更新料が発生し、複数拠点で利用する際にはさらにコストが膨らむ。 - 情報共有の難しさ

会計データを社内や税理士とリアルタイムに共有できず、月末や決算時にデータのやり取りが煩雑。 - 税務対応の不安

法令改正や電子帳簿保存法などへの対応に遅れると、思わぬペナルティや追加コストが発生する可能性がある。

これらの課題を放置すれば、企業の成長スピードを鈍化させるだけでなく、財務リスクにも直結します。そのため、効率性・正確性・透明性を兼ね備えたクラウド会計ソフトの導入が求められているのです。

弥生会計オンラインが法人に提供する主なメリット

弥生会計オンラインは、上記の課題を解決するための具体的な機能を備えています。法人にとっての主なメリットを整理すると、次のようになります。

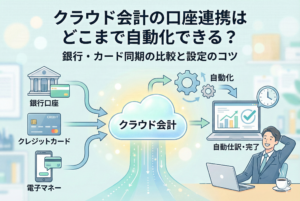

1. 業務効率化と自動化

銀行口座やクレジットカードとの連携により、取引データを自動で取り込めます。これにより、従来の手入力の負担が大幅に軽減され、仕訳作業の効率が飛躍的に向上します。また、AIによる仕訳候補の提案機能もあり、経理初心者でも正確に処理を進められます。

2. コスト削減と柔軟な運用

クラウド型のため、インストールや更新作業が不要です。最新機能や法令改正への対応は自動で行われるため、追加コストを抑えつつ安心して利用できます。さらに、従業員の人数や事業規模に応じてプランを選択できるため、無駄のないコスト設計が可能です。

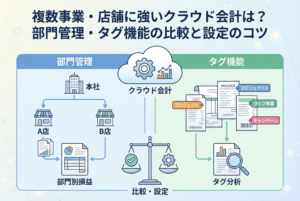

3. リアルタイムでの情報共有

経営者、経理担当者、税理士が同じデータを同時に確認できるのはクラウド会計ならではの強みです。意思決定に必要な財務情報をリアルタイムで把握できるため、資金繰りや投資判断を迅速に行えます。

4. 法令対応の安心感

電子帳簿保存法やインボイス制度など、税制や法改正への対応は煩雑になりがちです。弥生会計オンラインはこれらに標準で対応しており、追加のシステム導入や複雑な設定は不要です。常に最新の制度に準拠した形で運用できる点は、法人にとって大きな安心材料です。

5. セキュリティ対策の充実

クラウド利用において心配されるのが情報漏えいですが、弥生会計オンラインでは金融機関レベルの暗号化や二段階認証を採用しています。これにより、従来のローカル環境よりも安全性が高いケースもあります。

メリットだけではない!導入時に注意すべき点

一方で、弥生会計オンラインにはメリットだけでなく注意点も存在します。導入前にこれらを把握しておかないと、「せっかく導入したのに思ったように使えない」という事態に陥る可能性があります。

- インターネット環境への依存

常に安定した回線が必要なため、通信環境が不安定だと作業に支障が出ることがあります。 - 複雑な会計処理には限界も

中小企業やスタートアップには十分ですが、大企業レベルの複雑な会計処理や高度な管理会計には不向きな場合があります。 - データ移行の手間

既存の会計ソフトから移行する場合、初期設定やデータ変換に時間がかかることがあるため、事前の計画が必要です。 - 従業員教育の必要性

新しいシステムに慣れるまで、一定の学習コストがかかります。特に会計に不慣れな社員には丁寧なサポートが求められます。

メリットと注意点を比較表で整理

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 業務効率 | 自動仕訳・データ連携で効率化 | ネット環境が不安定だと作業遅延 |

| コスト | 更新料不要・柔軟な料金プラン | データ移行や教育に初期コスト発生 |

| 情報共有 | 税理士・経営者と同時閲覧可能 | 権限管理を誤ると情報漏えいリスク |

| 法令対応 | 電子帳簿保存法やインボイス制度に標準対応 | 制度改正時に運用方法の理解が必要 |

| セキュリティ | 金融機関レベルの暗号化 | パスワード管理を怠るとリスク増加 |

なぜ弥生会計オンラインを法人が選ぶべきなのか

弥生会計オンラインを導入すべき理由は、単なる便利さにとどまりません。経営戦略やリスク管理の観点からも、多くの法人にとって合理的な選択となり得ます。

経営のスピードアップに直結

法人経営では「意思決定の速さ」が競争力を左右します。クラウド上でリアルタイムに数字を把握できる環境が整うことで、資金繰りや投資判断におけるタイムラグを最小限に抑えられます。たとえば、資金ショートの兆候を早期に発見できれば、銀行融資の打診も迅速に行えるでしょう。

コンプライアンス強化とリスク回避

電子帳簿保存法やインボイス制度に代表されるように、法人を取り巻く会計・税務のルールは年々複雑化しています。対応を怠れば追徴課税や取引先からの信用低下につながりかねません。弥生会計オンラインは常に最新制度に準拠しているため、コンプライアンスを強化しつつリスクを軽減できます。

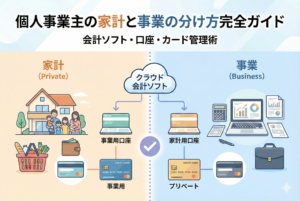

IT投資の最適化

従来のオンプレミス型ソフトは、バージョンアップやサーバー維持に大きなコストがかかりました。一方、クラウド型である弥生会計オンラインはサブスクリプション方式で運用できるため、固定費化しやすく予算管理が容易になります。結果として、IT投資の効率性が大幅に向上します。

実際の導入事例から学ぶ法人の活用法

事例1:製造業の中小企業(年商5億円規模)

従来はインストール型の会計ソフトを利用していましたが、複数拠点間でデータ共有が難しく、決算期になると本社に紙資料を集約する必要がありました。

弥生会計オンラインに切り替えたことで、支店ごとの経理担当者が入力したデータをリアルタイムで本社が確認可能になり、決算作業にかかる日数が従来の半分以下に短縮されました。さらに税理士とのやり取りもオンラインで完結し、コンサルティングの時間が増えた点も大きなメリットです。

事例2:ITベンチャー企業(社員20名)

急成長中のため、経理に専任担当を置く余裕がありませんでした。経理知識が浅い社員が会計処理を担当していましたが、仕訳の誤りが多く、毎月の修正に時間を費やしていました。

弥生会計オンラインを導入後は、銀行明細の自動取り込みとAI仕訳により、入力ミスが大幅に削減。経理業務が1/3に圧縮され、浮いたリソースを営業活動や採用活動に回すことができました。

事例3:専門サービス業(会計事務所との連携強化)

従来は決算月ごとに会計データをまとめて税理士に渡していたため、税務アドバイスが事後的になりがちでした。クラウド化により、税理士が随時データを確認できるようになったことで、キャッシュフロー改善や節税策の提案をタイムリーに受けられるようになりました。その結果、法人税負担を適正化しつつ、資金繰りに余裕を持たせることに成功しました。

メリットを最大化するための活用ポイント

事例からもわかるように、弥生会計オンラインを効果的に使うには工夫が必要です。導入するだけではなく、以下のポイントを意識すると成果が出やすくなります。

- 税理士とのデータ共有を前提に運用する

日常の入力を経営者や担当者が行い、確認やアドバイスを税理士に任せることで、双方の強みを活かせる。 - APIや他システムとの連携を積極活用する

経費精算アプリや請求書発行システムとつなぐことで、さらに業務効率を高められる。 - 従業員教育を短期間で実施する

社内マニュアルを作成したり、弥生が提供するサポート動画を活用したりすることで、導入初期の混乱を防げる。 - データ分析に活用する

単なる会計処理にとどまらず、売上推移や経費の増減をダッシュボードで可視化し、経営判断に直結させることが重要。

法人が弥生会計オンラインを導入するステップ

弥生会計オンラインをスムーズに導入するには、計画的な進め方が欠かせません。以下の流れに沿えば、移行の負担を最小限に抑えられます。

1. 導入目的を明確にする

まずは「業務効率化」「コスト削減」「税理士との情報共有」など、自社が解決したい課題を整理しましょう。目的が曖昧なまま導入すると、使いこなせず期待外れに終わる可能性があります。

2. プランの選定

弥生会計オンラインには複数の料金プランが用意されています。社員数や取引量、必要なサポート内容を考慮して最適なプランを選びましょう。たとえば、経理担当者が少なくサポートを重視する企業は「ベーシックプラン」を選ぶケースが多いです。

3. 初期設定とデータ移行

既存ソフトからのデータ移行は、最も時間がかかる工程です。勘定科目や残高データを正確に移行するため、税理士や導入サポートを活用すると安心です。また、銀行口座やクレジットカード連携も初期段階で設定しておくと、運用がスムーズになります。

4. 社内での運用ルール策定

複数人で利用する場合は「誰が仕訳を入力するか」「承認フローをどうするか」などルールを決めておきましょう。権限管理を適切に設定することで、セキュリティリスクを減らせます。

5. 運用開始と改善サイクル

導入後は定期的に運用状況を振り返りましょう。「入力作業が効率化できているか」「税理士とのやり取りがスムーズになったか」を確認し、必要に応じて業務フローを改善することが大切です。

導入時に比較検討すべきポイント

弥生会計オンラインは優れたサービスですが、他のクラウド会計ソフト(freee会計、マネーフォワードクラウドなど)との比較も欠かせません。検討時には以下の点を確認しましょう。

- 操作性の違い

直感的に操作できるかどうかは業務効率に直結します。 - サポート体制

電話・チャット・訪問など、自社に合ったサポート方法があるかを確認。 - 連携サービスの範囲

利用している銀行や外部サービスとの連携可否。 - 料金体系

固定費・従量課金・サポート料金など、トータルコストを試算。

比較検討を行うことで、自社の課題解決に最も合ったソフトを選べるようになります。

弥生会計オンライン導入のまとめ

弥生会計オンラインは、法人にとって次のような大きな価値を提供します。

- 業務効率化:自動仕訳やデータ連携で経理の負担を軽減

- コスト削減:更新料不要でクラウド型ならではの柔軟性

- 情報共有:経営者・経理担当・税理士が同じデータをリアルタイムに確認

- 法令対応:インボイス制度や電子帳簿保存法に標準対応

- セキュリティ:高水準の暗号化や権限管理で安全性を確保

ただし、導入時の注意点(通信環境・データ移行・従業員教育)を見落とすと、効果を十分に発揮できません。導入目的を明確にし、適切な運用ルールを整えることが成功のカギです。

クラウド会計は単なる経理ツールではなく、経営判断を支えるインフラです。弥生会計オンラインを活用することで、法人は会計業務の効率化と経営基盤の強化を同時に実現できるでしょう。